Geschichte des Ismaninger Schlossparks

von Christine Heinz

Im Zentrum Ismanings liegt das Schloss – heute Rathaus der Gemeinde – mit seinen Nebengebäuden, umgeben von einem sieben Hektar großen Park. Diese Anlage kann auf eine lange und abwechslungsreiche Geschichte zurückblicken. Die Anfänge der Besiedelung des Ortes reichen bis ins 6./7. Jahrhundert zurück. Erstmals urkundlich erwähnt wird Ismaning in einer Traditionsnotiz, datiert auf den 23. Februar 809, als der Freisinger Bischof Atto hier einen Rechtsstreit schlichtet. Die Bindung an das Hochstift Freising blieb bis zur Säkularisation erhalten.

Im Jahre 1319 verkaufte Kaiser Ludwig der Bayer den schmalen Landstrich „auf dem Yserrain“, bestehend aus den fünf Ortschaften Ismaning, Unter- und Oberföhring, Englschalking und Daglfing an das Hochstift Freising. Ismaning wird zum Verwaltungsmittelpunkt der „gefreiten Reichsgrafschaft Ismaning“, die bis zur Säkularisation 1802/03 besteht.

Ab 1802/03 gehörte Ismaning zum Königreich Bayern, zunächst als Ort im Bezirksamt München I, heute gehört der Ort zum Landkreis München.

Der Garten des Renaissanceschlosses

Bereits der erste schriftliche Hinweis 809 lässt vermuten, dass es in Ismaning ein repräsentatives Gebäude in Freisinger Besitz gab. Aber erst Anfang des 16. Jahrhunderts begann Jacob Haushaimer, Domherr zu Freising, mit dem Bau eines herrschaftlichen Landsitzes. Nach seinem Tode 1519 übernahm der Freisinger Bischof Philipp das unfertige Gebäude und ließ es zu einem Renaissanceschloss ausbauen. Fortan diente die Anlage in Ismaning den Freisinger Fürstbischöfen als Jagd- und Lustschloss. Das Aussehen des Schlosses, ein kompakter Bau mit vier Ecktürmen, ist dank verschiedener Darstellungen überliefert.

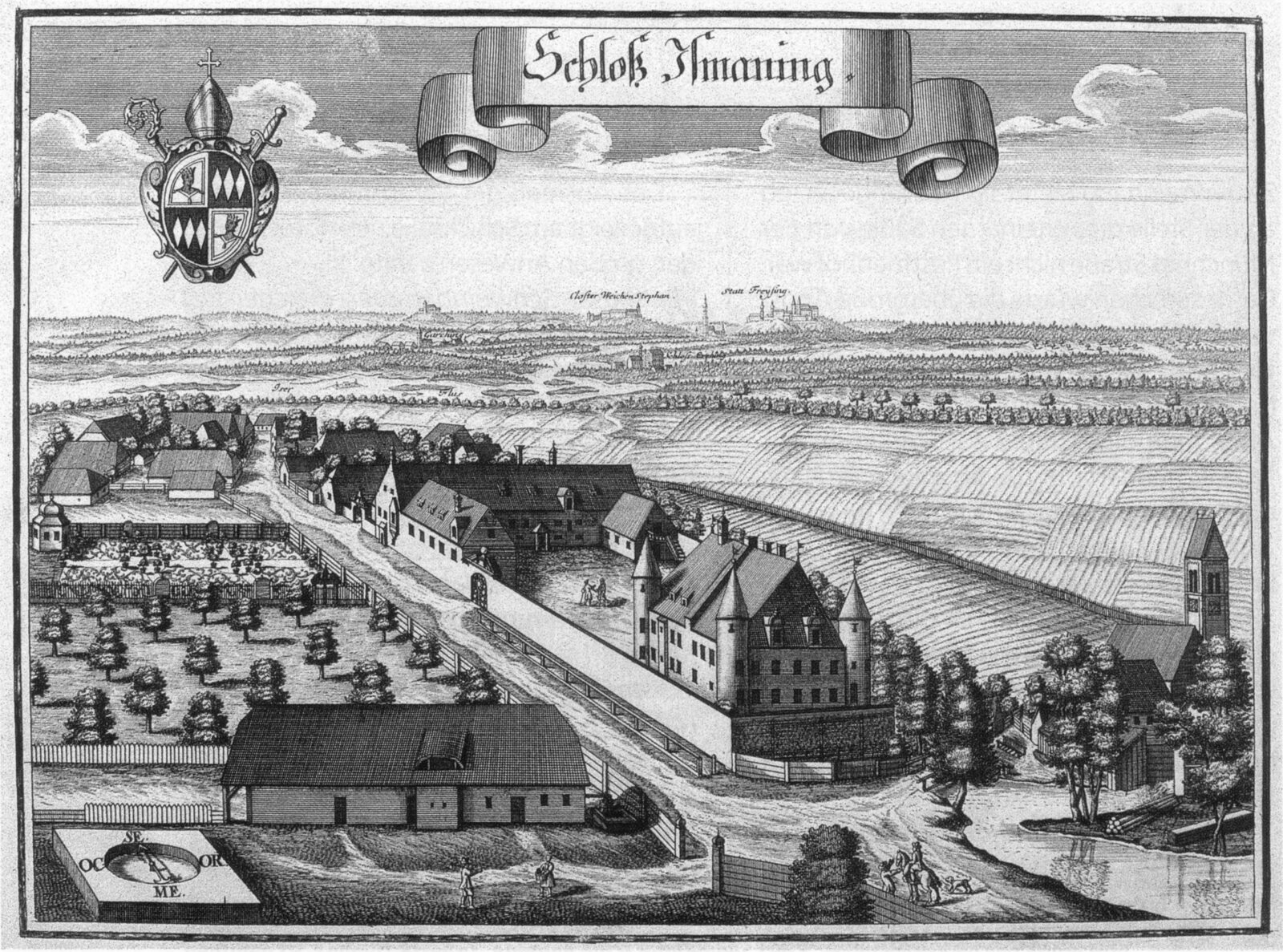

Obwohl auf zeitgenössischen Plänen stets nur ein umfriedeter Bau angedeutet wurde, zeigen Veduten der Zeit das Schloss bereits von Grün umgeben. In dem Kaufakt vom 18. Januar 1526 wird ausdrücklich ein „Tiergärtlein“ erwähnt – der erste Hinweis auf einen Park, der dem bischöflichen Jagdvergnügen diente. Von einem (wenn auch kleinen) Park direkt am Schloss ist explizit erst 1624 die Rede: „Zunächst gegen dem fstl. Schloß hinüber liegt ein schöner Garten, bei 1 ½ Tagwerk groß, darinnen etliche Baumgewächse und ein Küchengärtl...“. Diesen Nutzgarten für die Versorgung der Schlossbewohner zeigen auch die Ansichten, die kurz vor der barocken Neugestaltung der Schlossanlage entstehen. Sehr detailgetreu ist der 1701 erschienene Kupferstich von Michael Wening, der den Zustand zum Ende des 17. Jahrhunderts zeigt – mit einem Obstgarten und einem kleinen Ziergarten samt Pavillon im Hintergrund.

Der Barockgarten

Im Auftrag von Johann Franz von Eckher – ab 1695 Fürstbischof von Freising – wurde zwischen 1717 und 1721 das Renaissanceschloss abgerissen und durch den Freisinger Hofbaumeister Dominikus Gläsl ein neuer Bau im Stil des beginnenden Rokoko errichtet. Die Innengestaltung lag u.a. in den Händen von Johann Baptist Zimmermann. Der Münchner Gärtner Georg Glas musste „mit Puxbaumb setzen und Zwiefel legen und anderen“ den Schlosspark neu gestalten. Das Pumpwerk, „so das Wasser in die Kuchen, Stall und Gärten treiben tuet“, fertigte der Münchner Glockengießer Christoph Thaller. In der Folgezeit entwickelte sich die Ismaninger Schlossanlage zur prachtvollen Sommerresidenz, in der die Freisinger Hofmusik die Besucher erfreute. Gern tafelte die erlauchte Gesellschaft im Freien. Dann wurden die Hofmusiker hinter dem Buschwerk des Gartens versteckt, ihre Musik klang durch Laubengänge und über Taxushecken hinweg. Fehlen einmal die Musiker, vermerkte es der Chronist eigens in seinem Tagebuch: „Heute sind wir nicht ganz so heiter gewesen, weil uns die Musik abgegangen ist.“

Eine weitere Umgestaltung erfuhr die Anlage ab 1727 unter Eckhers Nachfolger, dem Bayernprinzen Johann Theodor, Fürstbischof von Freising. Er ließ den Hofgarten erweitern und im Park neue Gebäude errichten. Zunächst entstand, offensichtlich nach Plänen von Francois Cuvilliés, der Pavillon; später kamen noch ein Gästehaus und eine Orangerie hinzu. Den Garten schmückten Brunnenanlagen und Plastiken, u.a. von Ignaz Günther. Bis zum Tod von Johann Theodor 1763 diente Ismaning dem Wittelsbacher als Kulisse für große Feste, Konzerte und Jagdgesellschaften.

Johann Theodor liebte die Musik und war selbst ein guter Musiker. Das Gemälde „Hofkonzert in Ismaning“ von Peter Jakob Horemans (datiert 1733) vermittelt eine lebendige Vorstellung eines Festes im Schlosspark. In der Bildmitte sieht man den Soprankastraten Philippo Balatri. Er lebte seit 1733 am Hofe Johann Theodors, nachdem er zuvor an verschiedenen Fürstenhöfen in Italien, Russland und England tätig war. Der hinter dem Sänger stehende und sich auf dessen Stuhl stützende Kavalier ist der Fürstbischof. Die Säulen und Balkone im Vordergrund sind stilisiert, doch der Gartenpavillon im Hintergrund lokalisiert das Geschehen eindeutig nach Ismaning.

Mit dem Tode Johann Theodors 1763 erlosch der verschwenderische Glanz im Schlosspark. Die hohe Verschuldung des Hochstifts Freising zwang seine Nachfolger zu einem sparsameren Lebensstil. Trotz allem aber blieb die Ausstattung des Hofgartens in Ismaning außergewöhnlich. Eine Inventuraufstellung aus der Zeit um 1770 führt neben 79 Orangen- und 36 Zitronenbäumen, zahlreichen fremdländischen Gewächsen und Ziersträuchern auch einen großen Obstgarten auf.

Der Englische Garten

Die Säkularisation 1802/03 beendet die fast 500jährige Ära der Freisinger Fürstbischöfe. Das Schloss wurde ausgeräumt, die prachtvolle Einrichtung verkauft oder auf andere Schlösser verteilt. Es drohte sogar die Zerschlagung und Aufteilung des gesamten Komplexes, doch 1803 erwarb Ferdinand Freiherr von Hartmann die mittlerweile etwas heruntergekommene Anlage. Offensichtlich hatte er große Pläne zur Errichtung eines modernen Landgutes. Hartmann war als Mitarbeiter von Graf Montgelas mit dessen Plänen zur Agrarreform vertraut. Er ließ am Schloss neue Nebengebäude errichten und setzte an den Rand des Parks eine Schlossökonomie mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden.

Der stilistische Wandel der Schlossanlage vom Barock zum Klassizismus zeigte sich nicht zuletzt am Park. Auch hier war es der enge Kontakt zwischen Montgelas und Hartmann, der den Umbruch förderte, denn um das Jahr 1807 wurde der bedeutende Gartenarchitekt Friedrich Ludwig von Sckell in Ismaning tätig. Dieser plante nicht nur die offiziellen Parkanlagen wie Nymphenburg oder den Englischen Garten in München, sondern ebenso kleinere Privatparks für Mitglieder der Münchner Hof- und Regierungskreise. Wiederholt werden in zeitgenössischen Berichten über Sckell die Gärten von Graf Montgelas in Bogenhausen – heute das Gebiet des Herzogparks – und der Ismaninger Schlossgarten gemeinsam genannt. Auch das Baierische Künstler-Lexikon ordnet 1810 den Ismaninger Garten eindeutig Sckell zu: „Die Garten-Anlage des Königl. geh. Staats- und Konferenz-Ministers Grafen von Montgelas Excellenz zu Bogenhausen, unweit von München, dann die des Chefs der allgemeinen Stiftungs-Sektion, Freiherr von Hartmann zu Ismaning, mit einem Treibhause, sind ebenfalls das Werk des verdienstvollen Hofgarten-Intendanten Sckell.“

Alois Sterler, der dem Montgelas’schen Garten im Jahre 1830 eine eigene Monographie widmet, betont darüber hinaus den engen Zusammenhang bei der Entstehung beider Anlagen. Untermauert wird dies durch ein Schreiben Sckells vom Februar 1807, in dem er um Erlaubnis für die Abgabe von Bäumen aus den königlichen Baumschulen für Bogenhausen und Ismaning ersucht: er bittet, die Genehmigung Graf Montgelas und dem „geheimen Referendair Baron von Hartmann, daß [er] die hier benöthigten Pflanzen zu seinen Garten Anlagen, und als erste Versuche und Verbreitung dieser ausländischen Gewächse ohnentgeltlich erhalten sollte, allergnädigst zu erteilen.“

Sterlers detaillierte Aufstellung der Pflanzen im Bogenhausener Garten lässt bedingt Rückschlüsse auf die im Ismaninger Park angepflanzten Bäume und Sträucher zu. Das „mit der Residenzstadt gleiche, wo nicht noch rauhere Klima…“ erlaube nur das Spektrum der einheimischen Gehölze wie Ahorn, Ulmen oder Buchen. „Pflanzen aus gemäßigteren Himmelstrichen wollen durchaus nicht fortkommen, wodurch dem Bildenden Garten-Künstler eine große Beschränkung in der Anlage imponierender und malerischer Gruppen in den Weg tritt.“ Die späten Frühlingsfröste würden exotische Pflanzen stets verderben, ein Glashaus sei unbedingt nötig. Dies war in Ismaning vorhanden, doch ob Hartmann mit den „ausländischen Gewächsen“ Erfolg hatte, ist nicht überliefert.

Hartmann war finanziell bald erschöpft. 1807 musste er das Ehepaar Schindler als Teilhaber akzeptieren und ihnen schließlich 1815 die gesamte Anlage abtreten. Warum die Schindlers bereits kurz darauf das Interesse am Landgut Ismaning verloren, ist nicht bekannt. Doch ab Oktober 1816 zog wieder höfischer Glanz ein ins Ismaninger Schloss.

Der Park zur Leuchtenbergzeit

Am 13. Oktober 1816 übernahmen der Stiefsohn Napoleons, Eugène de Beauharnais, und seine Gemahlin Auguste Amalie, Tochter des Bayerischen Königs Max I. Joseph, das Schlossgut Ismaning. Nach dem Sturz Napoleons lebten sie als Herzog und Herzogin von Leuchtenberg in Bayern. Die Anlage in Ismaning wurde zur Sommerresidenz und zum ländlichen Refugium der Familie.

Ab Februar 1817 wurde Sckell nochmals in Ismaning tätig, doch nun für „Seine Durchlaucht, den Herrn Vice-König, Prinz Eugen“. Dem Briefwechsel mit der Königlichen Hofgarten-Intendanz liegt eine Liste der bestellten Pflanzen bei: neben bislang in Ismaning unbekannten Bäumen und Sträuchern bestellte der Herzog von Leuchtenberg auch Blühpflanzen wie Clematis. Als er mit der Familie ab Juni 1817 den ersten Sommer im Schloss verbrachte, war der Park bereits seinen Wünschen entsprechend angelegt.

Die Familie kam regelmäßig in den Sommermonaten nach Ismaning. Hier empfing man den Besuch in familiärer Atmosphäre. Gern feierte die Herzogin ihre privaten Feste wie Geburtstag oder Namenstag mit einem nächtlichen Feuerwerk im Park. Auch ihre Kinder liebten Ismaning, sie wohnten mit ihren Erziehern im so genannten Prinzenbau und durften sogar Haustiere halten. Zu den Vergnügungen der Familie gehörten auch Spaziergänge in den Isarauen oder das Billardspiel im Gartenpavillon, dessen Spruchverzierung über der Tür Programm ist: „Beatus ille, qui procul negotiis“ – „Glücklich jener, der fern von allem Weltgeschäft“.

Im Auftrag der Herzogin Auguste Amalie entstanden ab 1836 im Park eine neue Zierbrücke, das „Berceau Italien“ – eine Laubenanlage mit Springbrunnen – und die große Orangerie. Noch bis 1983 war in diesem klassizistischen Holzbau eine Gärtnerei untergebracht. Heute befindet sich an gleicher Stelle das Kallmann-Museum.

Der Park öffnet sich

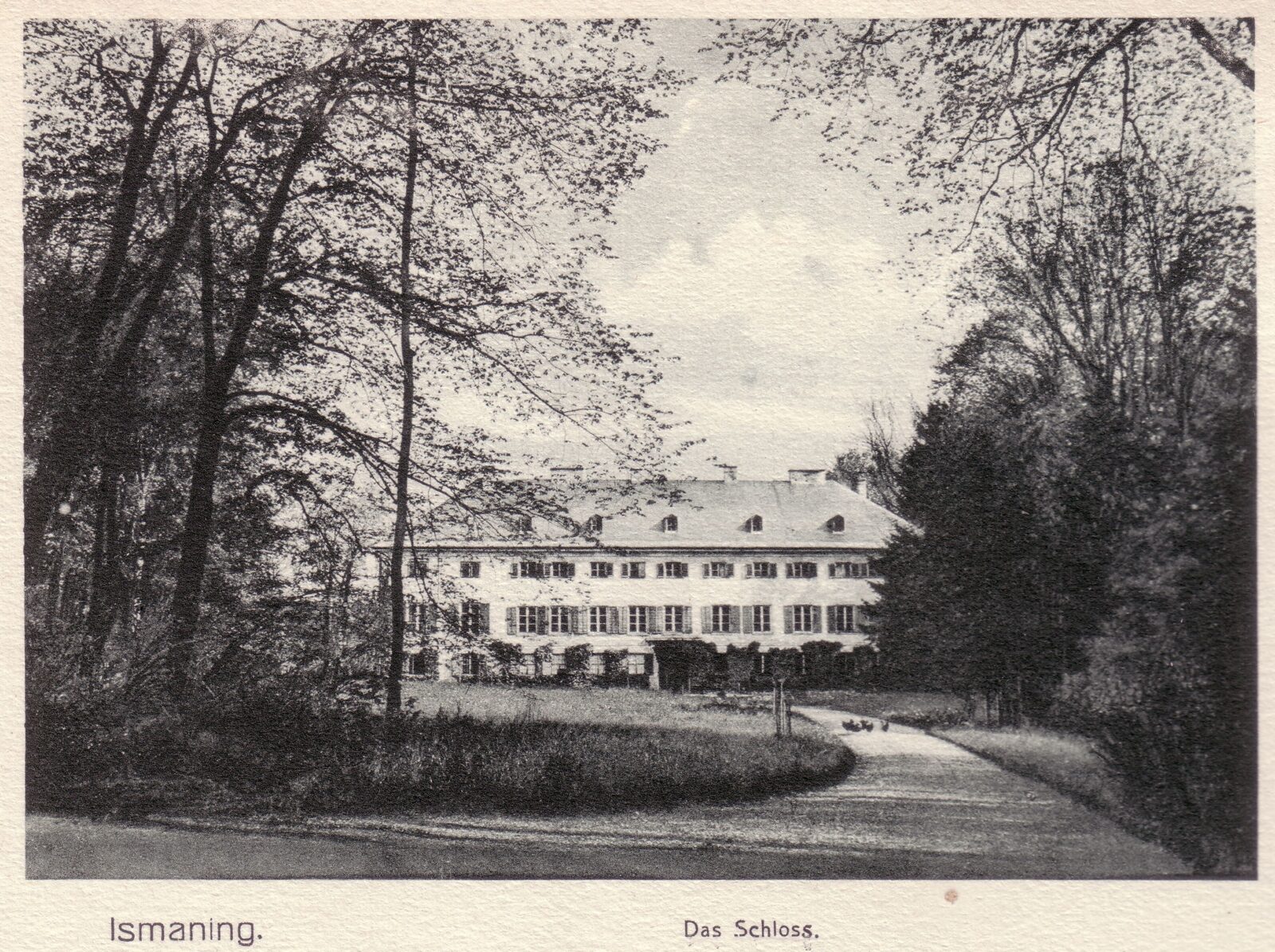

Nach dem Tode der Herzogin Auguste Amalie und ihres Sohnes Maximilian wurde die Schlossanlage 1854 verkauft. In schneller Folge wechselten mehrfach die Besitzer. 1899 übernahm die Stadt München die Anlage und den dazugehörigen landwirtschaftlichen Grundbesitz. Im Sommer kamen nun die „Rekonvaleszentinnen“ in den Schlosspark, junge Mädchen aus München, die hier einen Luftkur-Aufenthalt verbrachten. Park und Schlossökonomie blieben in all diesen Jahren weitgehend unverändert, nur der Hain – ehemals die Reitschule – wurde teilweise geöffnet: 1911 fand hier ein Volksfest statt und kurze Zeit gab es hier auch ein kleines Garten-Café.

Am 15. November 1919 konnte die Gemeinde Ismaning der Stadt München das Schloss mit seinen Park- und Gartenanlagen abkaufen. Man wollte vor allem eine Straße durch den Park anlegen, um Ober- und Unterdorf besser verbinden zu können. Doch darüber hinaus wusste man offenbar nicht so recht, was mit dem Areal geschehen sollte. Zunächst wurde – es war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg – die Wohnungsnot behoben. Bis in die 1950er Jahre hinein blieb das Schloss selbst (mit Ausnahme der Prunkräume) wie auch seine Nebengebäude in einzelne kleine Wohnungen aufgeteilt.

Der Park wurde vom Hausmeister des Schlosses streng bewacht. Der Obstgarten und die Gärtnerei in der Orangerie waren verpachtet, der wertvolle Baumbestand des Hains wurde in der Zeit der Not durch Inflation und Weltwirtschaftskrise zum Teil vermarktet. Im Jahre 1934 zog die Gemeindeverwaltung in einige Räume des Schlosses und der Garten wurde im Sommerhalbjahr sonntags der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In der NS- und Nachkriegszeit litt der Baumbestand unter den Militärfahrzeugen. Im Hain entstand ein HJ-Heim, in dem später Kriegsgefangene und nach 1945 Flüchtlinge untergebracht wurden.

1952 wurde gegenüber vom Kutscherbau ein dreigeschossiger Wohnbau errichtet. Nach und nach belegte die Gemeindeverwaltung sämtliche Räume im Schloss. Ein neuer Abschnitt begann: der Schlosspark, ehemals von hohen Mauern umgeben und nur den Schlossbewohnern zugänglich, wurde für die Allgemeinheit geöffnet und entwickelte sich zum gesellschaftlichen Mittelpunkt der Gemeinde.

Der Schlosspark heute

Heute ist das Schloss Rathaus der Gemeinde Ismaning und steht zusammen mit den Nebengebäuden und dem Schlosspark als Ensemble unter Denkmalschutz. Der wertvolle Baum- und Pflanzenbestand der Anlage wird gepflegt und behutsam verjüngt.

Knapp 1 % des Bestandes von ca. 1.100 Bäumen stammt noch aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, es überwiegen die etwa 80-jährigen Bäume. 10 % sind Jungbäume (bis 10 Jahre): teilweise gepflanzt, teilweise auch aus Naturverjüngung entstanden. Der Schlosspark hat eine Fläche von sieben Hektar, davon entfallen drei Hektar auf den Hain. Auf dem Gelände des ehemaligen Obstgartens steht seit 1970 das Bürgerstift, und ein kleiner Teil des Hains mit dem „Casone“, den alten Pferdestallungen, befindet sich bereits seit 1919 in Privatbesitz.

Aus der Barockzeit haben sich das Schloss und der Pavillon erhalten, sie wurden aber im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts mehrfach umgestaltet. Die Nebengebäude wurden in den 1980er Jahren erneuert und im Inneren den heutigen Bedürfnissen angepasst: Der Kutscherbau ist heute Teil des Rathauses, im Gärtnerhaus ist das Schlossmuseum untergebracht. Am Ort der alten Orangerie, einem klassizistischen Holzbau aus den 1840er-Jahren, befindet sich seit 1992 das Kallmann–Museum, dessen Fassade der Gestaltung des Vorgängerbaus nachempfunden wurde. Die Laubenanlage mit dem Springbrunnen verschwand kurz nach dem zweiten Weltkrieg. 2023 konnte an selber Stelle ein neuer Brunnen eingeweiht werden, mit dem ein weiterer Anziehungspunkt mit hoher Aufenthaltsqualität im Schlosspark geschaffen wurde.

Der Ismaninger Schlosspark hat im Laufe seiner Geschichte mehrfach sein Aussehen geändert. Man mag manche Eingriffe, vor allem die Einschnitte des 20. Jahrhunderts, bedauern. Doch Neues, Reizvolles – wie z. B. das Kallmann-Museum und das LichtHaus – konnte erst dadurch entstehen. Anderes wurde restauriert und den Erfordernissen der heutigen Zeit angepasst. Dennoch konnte der Park über Jahrhunderte hinweg seine besondere Atmosphäre bewahren: als ruhiger und zugleich sehr vitaler Ort, klein und überschaubar, doch groß genug, um der Hektik des Alltags für eine Weile entfliehen zu können.