Die Geschichte der Ismaninger Straßennamen und die Entwicklung der Hausnummerierung

Adressen in Ismaning

Unsere Adressen in der heutigen Form sind noch gar nicht so alt. Eine offizielle Einführung der Straßennamen in Ismaning, wie sie heute noch bestehen, wurde erst im Dezember 1949 beschlossen. Bevor jedoch die Straßennamen unsere Anschriften revolutionierten, dominierten lange Zeit die Hausnummern und auch Hausnamen bei der Auffindbarkeit der Höfe und Anwesen.

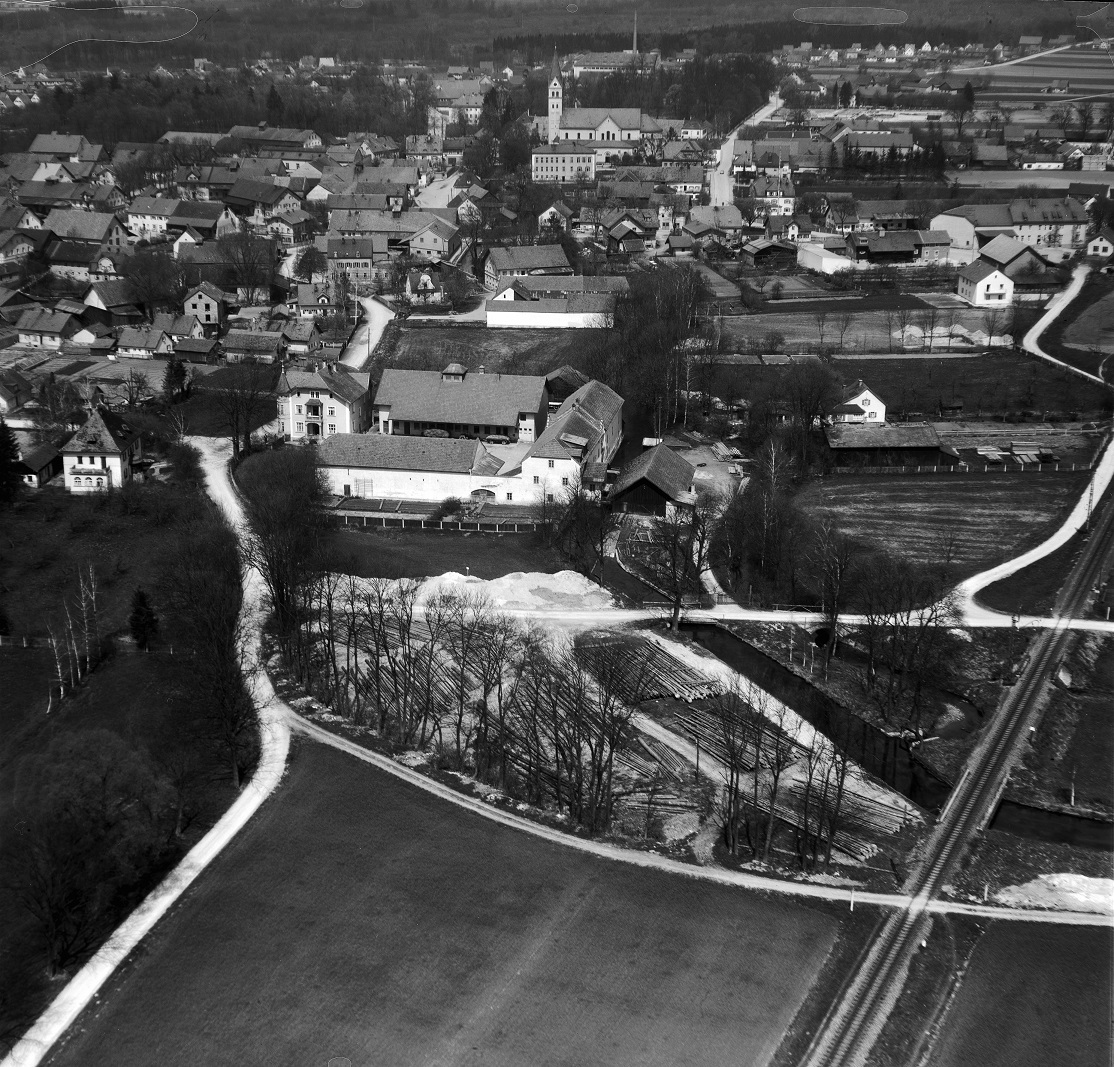

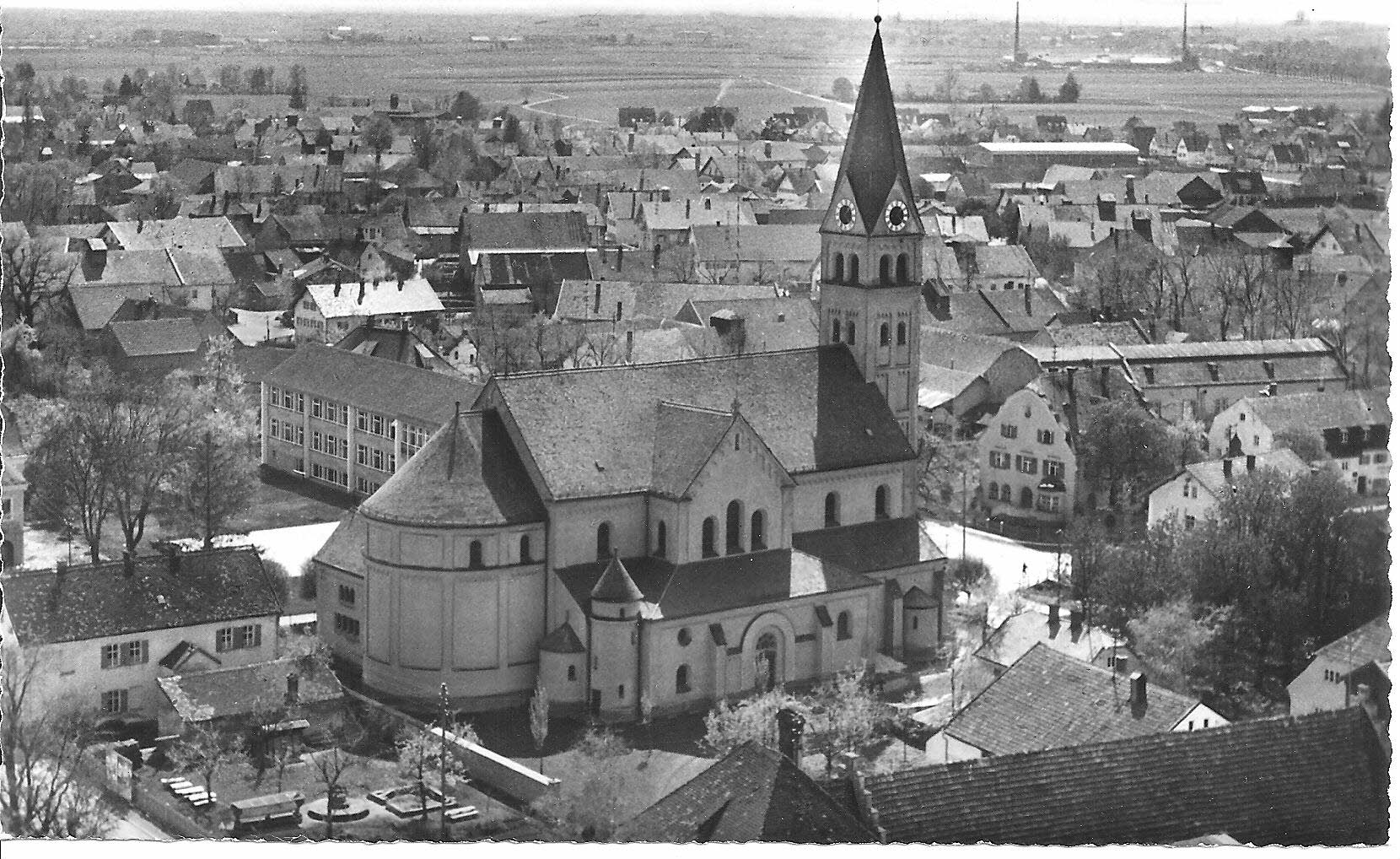

Bildunterschrift: Postkarte, südliche Blickrichtung; Gemeindearchiv Ismaning

Die neuromanische Pfarrkirche St. Johann Baptist (1904 bis 1974) steht im Mittelpunkt. Links erkennt man das alte Kloster der Armen Schulschwestern mit dem schönen Klostergarten; direkt hinter der Kirche das neu gebaute Mädchenschulhaus; rechts befindet sich das Pfarrhaus. Im Hintergrund rechts oben sind die Türme der AGROB zu sehen.

Die Funktion einer Adresse im Wandel der Zeit

Heutzutage sind Adressen wichtig, um schnell Hilfe leisten zu können: für die Feuerwehr, die Polizei oder den Rettungsdienst. Ebenfalls dringend gebraucht werden sie für Postzustellungen sowie für die Funktionalität von Navigationssystemen.

Damals standen weitaus andere Interessen im Vordergrund, Häuser erkenntlich zu gestalten. Folgende Zwecke spielten übergeordnete Rollen: Volkszählungen für eine gut funktionierende Staatswirtschaft, Einquartierung und Rekrutierung von Soldaten, Steuereintreibungen, Brandschutzversicherung und auch Bettlervertreibung.

Aus diesen Gründen wurden Hausnummern flächendeckend in den meisten Orten Europas im 18. Jahrhundert eingeführt. Vorher dienten Familienwappen, Handwerksschilder und Eigennamen der Häuser als Wegweiser. In Ismaning spricht man noch heute gerne von den historisch begründeten Hausnamen, wie beispielsweise „beim Schader“ oder „beim Heiss“ (beide Anwesen in der Hauptstraße).

Der große Nachteil der Hausnamen bestand allerdings darin, dass sie meist nicht sichtbar waren. Nicht jedes Haus trug ein Schild. Außerdem gab es in Städten viele gleichlautende Hausnamen. Ortsfremde fanden sich also überhaupt nicht zurecht. Äußerlich angebrachte Hausnummern hingegen schaffen klar voneinander unterscheidbare Einheiten.

Einführung der Hausnummern in Ismaning

In Ismaning erfolgte die Einführung der sogenannten ortschaftsweisen Durchnummerierung (Konskriptionsnummern) in Anlehnung an die Habsburger Monarchie, die mit der Markierung der Häuser in Wien bereits Mitte des 18. Jahrhunderts begann. Dieses Markierungssystem sah vor, dass jedes Haus im Ort mit einer eigenständigen Nummer versehen wurde. In Ismaning geschah dies wohl Anfang des 19. Jahrhunderts. Man begann mit dem Haus Nummer 1 im Norden Ismanings und setzte die Vergabe der Hausnummern bis in den Süden des Ortes nummerisch fort. Danach erhielt jedes neu errichtete Gebäude die nächste freie Nummer. So kam es, dass nebeneinanderliegende Häuser in derselben Straße je nach Bauzeit sehr unterschiedliche Nummern hatten.

Teilte man ein Grundstück mit einem bestehenden Haus und errichtete ein weiteres Gebäude darauf, so wurde die vorhandene Hausnummer ebenfalls geteilt, z.B. 48: 48 1/2 , 48 1/3 , 48 1/4 usw. Wurde neu gebaut, unabhängig an welcher Stelle das im Ort geschah, erhielt dieses Haus die nächste freie Nummer. Brannte ein Haus ab oder wurde abgerissen, so wurde die freigewordene Nummer ebenfalls an das nächste neue Haus vergeben. Diese Vergabe sorgte für große Unordnung; eine neue Version wurde notwendig.

Was hielten die Menschen von der Hauskennzeichnung?

Leider stand dieser Fortschritt zunächst bei den Bewohnern unter keinem guten Stern. Sie betrachteten die Hausnummern als Teil eines ausgedehnten Kontrollnetzes des Staates. Proteste kamen auch vom Adel, da sie befürchteten, dass eine einfache Hütte mit ihren pompösen Palästen gleichgestellt werde. Mancher Hausbesitzer bildete sich ein vom Pech verfolgt zu sein, weil sein Haus die Unglückszahl 13 erhielt. In der Habsburger Monarchie diente die Hausnummerierung mitunter als Diskriminierung. So wurden christliche Häuser mit Zusatz „No“ und arabischen Zahlen versehen und jüdische Gebäude mit römischen Zahlen.

Bei all dem Argwohn ist es wenig verwunderlich, dass sich die Menschen zur damaligen Zeit gegen die Nummerierung ihrer Häuser wehrten. Sie versuchten mit vielen Mitteln die Nummern am Haus zu verdecken…

Ablösung der Habsburger Konskriptionsnummern durch das Pariser Modell der straßenweisen Nummerierung

Nachdem die Konskriptionsnummern aufgrund ihrer Unübersichtlichkeit im Laufe der Zeit ihre Zweckmäßigkeit verloren, galt die straßenweise Nummerierung bzw. Benennung, die erstmals 1805 in Paris eingeführt wurde, als sehr erfolgsversprechend. Dieses System konnte in zwei Varianten angewendet werden:

Zickzackprinzip: Die Hausnummern springen im Wechsel von rechts nach links, d.h. die geraden Zahlen befinden sich auf der rechten Seite, die ungeraden auf der linken. Noch heute ist es das gebräuchlichste System der Hausnummerierung.

Schlangenprinzip: Die Nummerierung beginnt auf einer Straßenseite (meistens rechts) bis zum Ende und zählt dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite (links) weiter. D.h. die niedrigste und höchste Hausnummer liegen sich am Straßenanfang gegenüber.

In Ismaning erfolgt die Nummerierung noch immer nach dem bewährten Zickzackprinzip.

Erste Unternehmungen der Straßenbenennung in Ismaning, Anfang des 20. Jahrhunderts

Lange Zeit orientierte man sich in Ismaning nur anhand der Haus- und Hofnamen. Später, gegen Anfang des 19. Jahrhunderts, wurden die Konskriptionsnummern (fortlaufende Nummerierung der Häuser von Nord nach Süd) in Anlehnung an die Habsburger Monarchie in Ismaning eingeführt. Mit voranschreitender Ortsgröße stieß man allerdings mit diesem Adressierungssystem an seine Grenzen. 1925 wurde daher eine zweigleisige Lösung beschlossen und umgesetzt: die bisher vergebenen Hausnummern wurden beibehalten, neu angelegte Straßen wurden mit einem Namen versehen und erhielten eine straßenweise Hausnummerierung nach dem Pariser Modell.

Nachdem das Bezirksamt München dieser Neuordnung zustimmte und man an dem neuen Benennungssystem Gefallen fand, sollten im Juli 1929 dann alle Straßen in Ismaning benannt werden. Dazu wurden die Neunummerierungen der Häuser und die Vergabe von Straßennamen nötig, um das reine Hausnummernsystem abzulösen. Das Vorhaben erforderte eine einheitliche Straßenbeschilderung inklusive der Anbringung der Hausnummern. Einen Erfahrungsbericht für die Umsetzung des geplanten Projektes holte der damalige Ismaninger Bürgermeister Benno Hartl schriftlich bei der Ortschaft Allach ein. Auf Anraten der Gemeinde Allach erfragte die Gemeinde Ismaning ein Angebot für blaue Schilder mit weißer Schrift und weißem Rand für Hausnummern und Straßentafeln in verschiedenen Größen für zirka 360 Häuser bei dem Emaillierwerk Fink in Pasing.

Schnell stellte sich heraus, dass eine derartige Neustrukturierung im Ort mit hohem Aufwand (Katasterumschreibungen, Anfertigung neuer Gemeindepläne) verbunden war und das zur Verfügung stehende Budget überstieg. So beschlossen alle Gemeindewahlberechtigten am 11. Mai 1930 im Rahmen einer Versammlung im Mädchenschulhaus (heute der Hort in der Dr.-Schmitt-Straße), dass die Benennung der Straßen in Ismaning zunächst zurückgestellt wird, „bis bessere Zeiten kommen“.

Bildunterschrift: Straßenschild „Am Englischen Garten“ aus 2020, Gemeinde Ismaning

Unterlagen aus den 1930er Jahren, die in unserem Gemeindearchiv aufbewahrt werden, beweisen, dass dennoch einige Straßennamen in der internen Verwaltung Anwendung fanden. Im Einzelnen waren das die Straßen: An der Isarau, Am Isarberg, Aschheimer Straße, Freisinger Straße, Wasserturmstraße, Schulstraße (heutige Dr.-Schmitt-Straße), Englischer Garten, Benno-Hartl-Straße. Darüber hinaus wurde die Existenz von Straßen, die nach Personen des NS-Regimes benannt worden, dokumentiert. So gab es in Ismaning, wie auch in vielen anderen Ortschaften zu dieser Zeit, eine Hitler-, Hindenburg-, Horst-Wessel-, Georg-Hirschmann- und Schlageterstraße. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden diese Straßen im Zuge der Entnazifizierung neu benannt.

Die offizielle Einführung der ersten 52 Straßennamen in Ismaning am 1. Dezember 1949

Für Ismaning gab es vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder Ansätze, eine flächendeckende Straßenbenennung einzuführen. Erste Straßennamen, die es heute noch im Ort gibt, wurden ab den 1930er Jahren dokumentiert. Zu einer offiziellen Einführung der Straßennamen kam es allerdings erst im Jahr 1949.

Auf Anordnung der amerikanischen Militärregierung wurde am 16. Februar 1949 die erste Bürgerversammlung für Ismaning abgehalten, zu der zirka 350 Personen erschienen. Nach kurzen Einführungsworten des damaligen Bürgermeisters Andreas Schweiger und des Vorsitzenden des Bürgerkomitees Herrn Josef Seidel, stellte Herr Anton Huber, Kaminkehrermeister, einen Antrag auf Hausnummerverteilung und einheitlicher Straßenbenennung.

Zur Bewältigung dieser Aufgabe bildete sich am 5. Mai 1949 ein Straßenbenennungsausschuss. Dieses achtköpfige Gremium nahm seine Aufgabe sehr ernst und erzielte schnell erste Erfolge. Am 1. Dezember 1949 war es dann endlich soweit! Ismaning erhielt offiziell die ersten 52 Straßennamen.

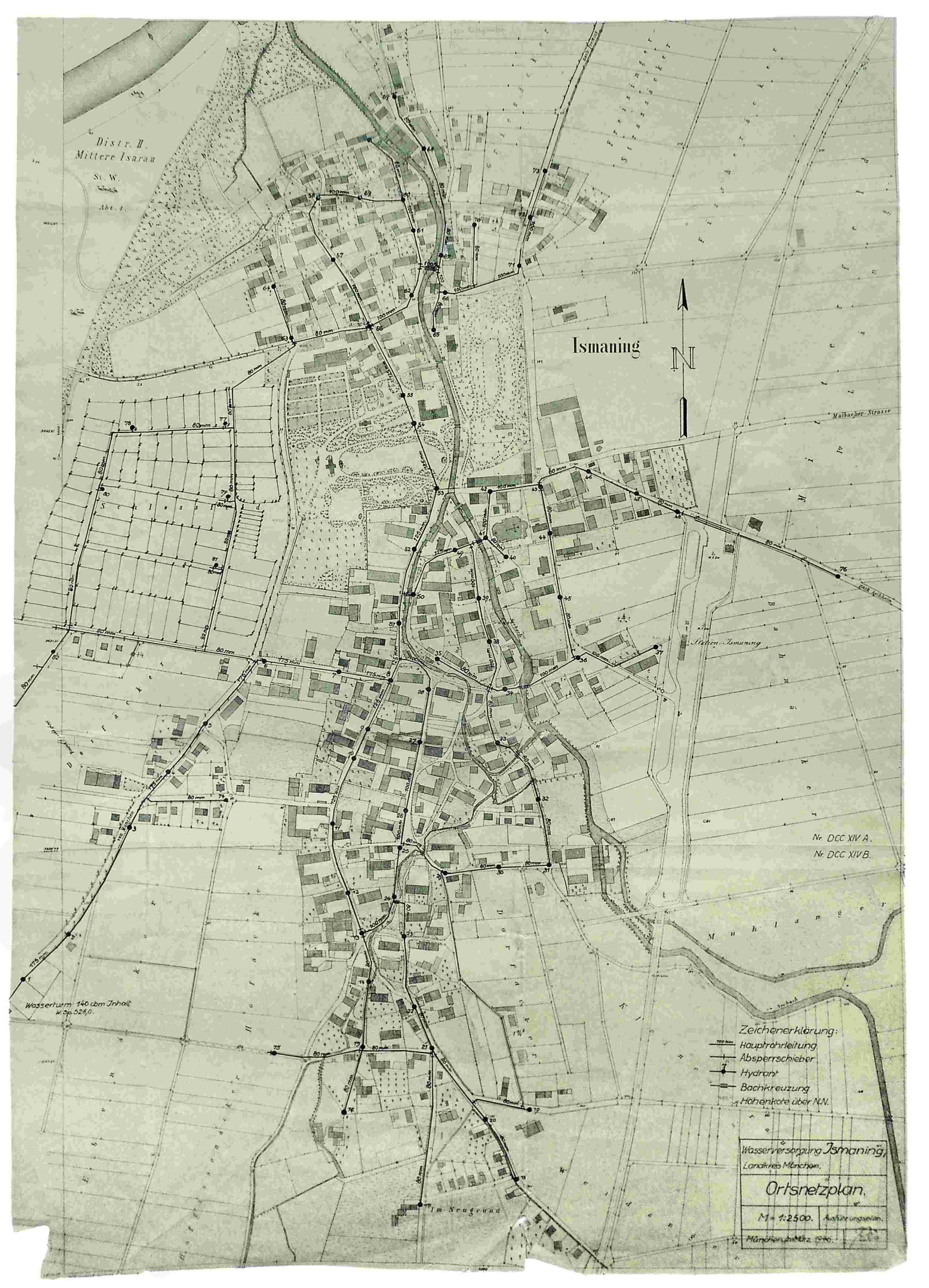

Bildbeschreibung: Katasterkarte Ismaning 1946; Verwendung als Ortsnetzplan für die Wasserversorgung; Gemeindearchiv Ismaning

Nach diesem Beschluss adressierte Bürgermeister Schweiger einen Brief an alle Ismaninger Hausbesitzer. In diesem Schreiben wurden die Hausherren über die neue Bezeichnung ihrer Straßen in Kenntnis gesetzt und erhielten zugleich ihre neue Hausnummer in Form eines Nummernschildes, welches sie bitte von der Straße aus gut sichtbar anbringen sollten. Zur teilweisen Abdeckung der entstehenden Kosten leistete jeder Hauseigentümer einen Unkostenbeitrag in Höhe von drei Deutsche Mark, die „vom Gemeindediener eingehoben“ wurden. Zur Anbringung der Straßenschilder hatte der Gemeinderat am 30. Dezember 1949 dem Ankauf von Schienen aus dem Zengermoos zugestimmt. Darüber hinaus wurden die Stafetten, welche das Kriegerdenkmal in der Schloßstraße umzäunten, zur Befestigung der Straßenschilder verwendet.

Bildbeschreibung: Kriegerdenkmal in der Schloßstraße um 1940; Gemeindearchiv Ismaning

Neue Straßen und ihre Bezeichnungen nach der offiziellen Einführung 1949 bis heute

Mehrere Anläufe und Unternehmungen hatte es erfordert, bis Ismaning 1949 offiziell die ersten 52 Straßennamen einführte. Ab da an dauerte es nicht mehr lang, bis sich die nächsten Straßen entwickelten. Die wachsende Bevölkerung brachte den Wohnungsbau voran und mit ihm die Planung neuer Baugebiete mit Straßen, die benannt werden mussten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte Ismaning, das zu dieser Zeit etwa 3.500 Einwohner zählte, über 1.000 Vertriebe aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten aufnehmen. Die damalige Wohnungsnot war groß und so kam es in der Nachkriegszeit zur regen Bautätigkeit. Die Gemeinde Ismaning, die Stadt München und einige private Personen stellten Bauplätze zur Verfügung, so dass neue Baugebiete und neue Straßen entstanden.

1949 beschloss der Gemeinderat die Vergabe von Grundstücken am Taxet. Durch einen Grundstückstausch mit dem Bayerischen Staat wurde 1953 der Grundstein für die Siedlergemeinschaft an der Isarau, an der Eichen- und Buchenstraße und im zweiten Schritt an der Lindenstraße gelegt, wo viele Vertriebene ein neues Zuhause fanden. Das Katholische Siedlungswerk stellte eine große Grundfläche an der Wasserturmstraße bereit, an der 1954 Kardinal Josef Wendel die Maltesersiedlung einweihte. Im selben Jahr wurde die Bebauung der Grundstücke an der Lichwer und Unterföhringer Straße sowie Am Hang eingeleitet.

1964 wurden 12-Familien-Wohnblocks an der Reisingerstraße errichtet und Baugrund für Ketten- und Doppelhäuser am Walderdorffring vergeben. 1966 entstand die Thomas-Wimmer-Siedlung mit 36 Häusern für Angehörige der Berufsfeuerwehr München an der Osterfeldstraße. 1967 wurde bekannt gegeben, dass die Gemeinde an der Camerloherstraße Wohnblocks bauen lässt. Eigentumswohnungen in zwei Hochhäusern wurden 1969 durch die Baugesellschaft München-Land realisiert.

Zahlreiche Baugebiete folgten; zuletzt sogar zwei, die nahezu zeitgleich entstanden: das Baugebiet im Süd-Osten Ismanings, südlich des Seidl-Kreuz-Weges, mit dem Grabenanger, Wallberg- und Alpspitzweg und das Baugebiet im Norden des Ortsteils Fischerhäuser mit Moosinniger, Neuchinger, Finsinger, Notzinger und Erchinger Weg.

Vorgehensweise der Straßenbenennung

Entsteht ein neues Baugebiet und mit ihm Wege, Straßen und Plätze, stellt sich die Frage, welchen Namen diese tragen sollen. Die Straßennamen in Ismaning werden in der Regel nach Inkrafttreten der Bebauungspläne durch die Gemeinde bestimmt und durch den Gemeinderat beschlossen.

Für alle bisherigen Baugebiete wurde versucht, die Auswahl der Straßennamen bestimmten Themen zu widmen, wie zum Beispiel Flur- und Landschaftsnamen, Bezeichnungen zu Ehren einiger Personen aus der Ismaninger Geschichte, Namen der Nachbarschaftsorte, Frauenpersönlichkeiten, Heimatorte der Vertriebenen, die geografische Lage…

So erhielten die Straßen im Baugebiet zwischen Adalpero-, Mayerbacher- und Aschheimer Straße die Bezeichnungen bayerischer Adeliger des letzten Jahrtausends (Adalpero, Tassilo), den Namen verschiedenster Volksstämme (Bajuwaren, Kelten) und Widerstandkämpfer des Dritten Reichs (Graf Stauffenberg, Geschwister Scholl, Dietrich Bonhoeffer und weitere).

Andere Straßen in Ismaning tragen den Namen lokaler Persönlichkeiten wie Ehrenbürger, ehemalige Bürgermeister oder Personen, die sich um den Ort verdient gemacht haben. Die Reisingerstraße, Benno-Hartl-Straße, Krausstraße, Schweigerstraße, Erich-Zeitler-Straße, Greimelstraße, Aubingerstraße, Gradlstraße, Hohenadlstraße, Paulstraße, Gottfried-Ziegler-Straße sind Beispiele dafür. Auch kirchliche Würdenträger wurden im Rahmen der Straßenbenennung in Ismaning geehrt. Darunter beispielsweise Adolf Kolping, Rupert Mayer und Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler.

Bestimmte Wege weisen auf die früheren ortsbezogenen Bezeichnungen hin, wie Krautgartenstraße, Taxetstraße, Mitterfeld-, Westerfeld- und Osterfeldstraße, Almfeld, Am Griesacker, Wiesstraße, Steinstraße, Am Auwald, Grabenanger, Am Lenzenfleck, Am Mühlanger, Schafweidstraßl…

Einige Straßen erinnern an damalige Schlossbesitzer wie Wilhelm, Jakob und Stephan Haushaimer, Johann Franz Freiherr Eckher von Kapfing und Lichteneck, Eugène de Beauharnais und seine Gattin Auguste Amalie, Graf Richard von Walderdorff und Johann Michael Ritter von Poschinger. Nicht vergessen wurden die Schlossbewohnerinnen der Familie Leuchtenberg: Joséphine, Amalie und Théodelinde.

Auffällig sind die Straßenbezeichnungen in den Ismaninger Gewerbegebieten. Hier findet man Namen von Wissenschaftlern und Entdeckern, wie die Lise-Meitner-Straße, Reichenbachstraße, Oscar-Messter-Straße, den Carl-Zeiss-Ring, die Gutenbergstraße, Max-von-Eyth-Straße und andere.

Einige Straßennamen verweisen auf früher in Ismaning ansässige Firmen, wie den Max-Hueber-Verlag, die Hennig OHG, die Steinheil-Lear Siegler AG oder die Sauerkrautfabrik Durach. Diese Straßen befinden sich direkt an bzw. auf dem ehemaligen Firmengelände.

Andere Straßen erinnern an die Herkunftsgebiete der über 1.000 Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Ismaning kamen und hier eine neue Heimat fanden. Dazu zählen die Lichwer Straße, Egerländer Straße, der Karlsbader Weg, Schlesierweg und die Böhmerwaldstraße.

Bildunterschrift: Die Wasserturmstraße verdankt ihren Namen dem weithin sichtbaren und denkmalgeschützten Wahrzeichen Ismanings. Der Wasserturm wurde 1913 erbaut und führte seine Funktion bis in die 1980er Jahre aus. Heute wird er als Atelier und von Funkern genutzt. Bildquelle: Gemeindearchiv Ismaning

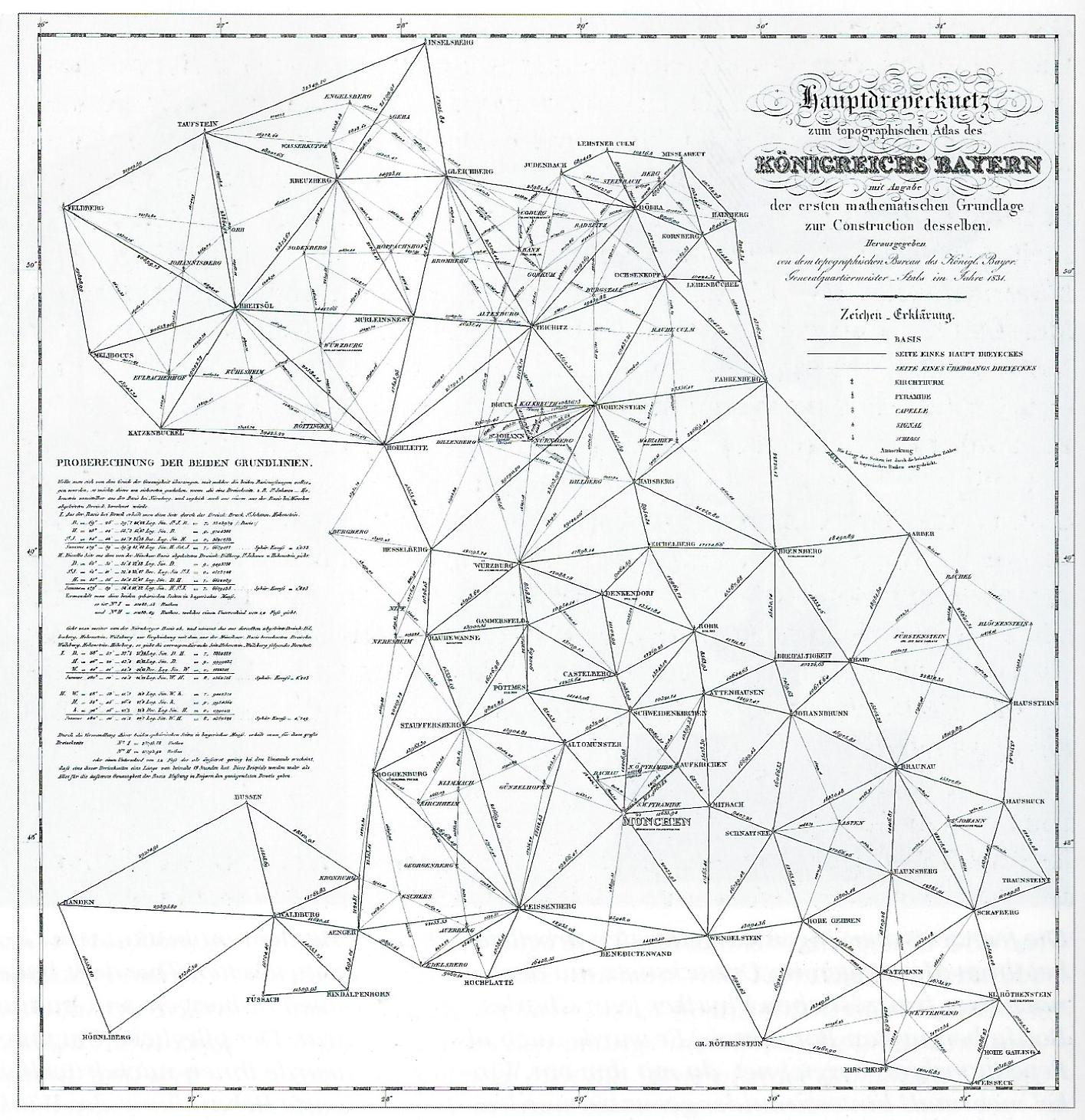

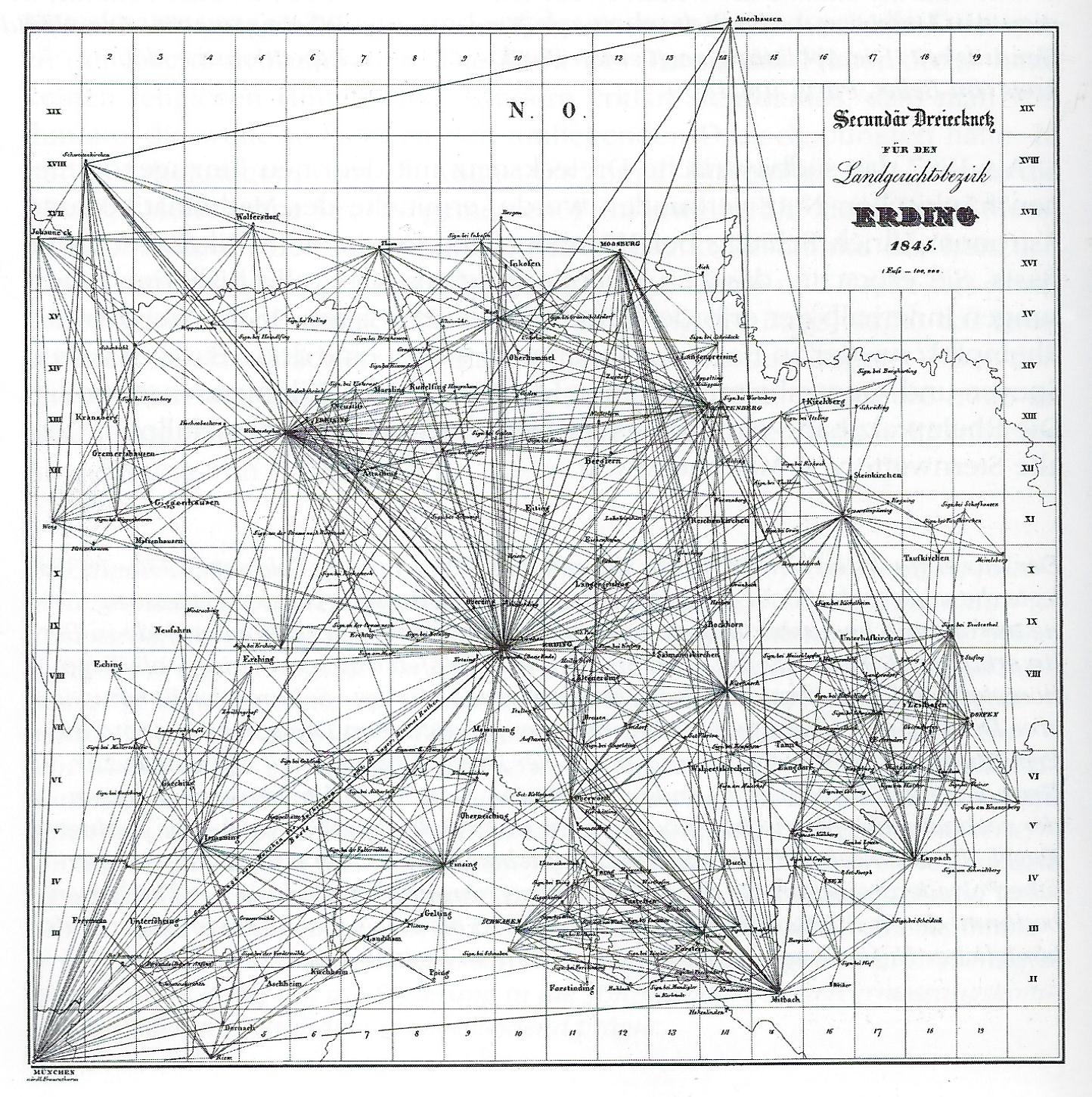

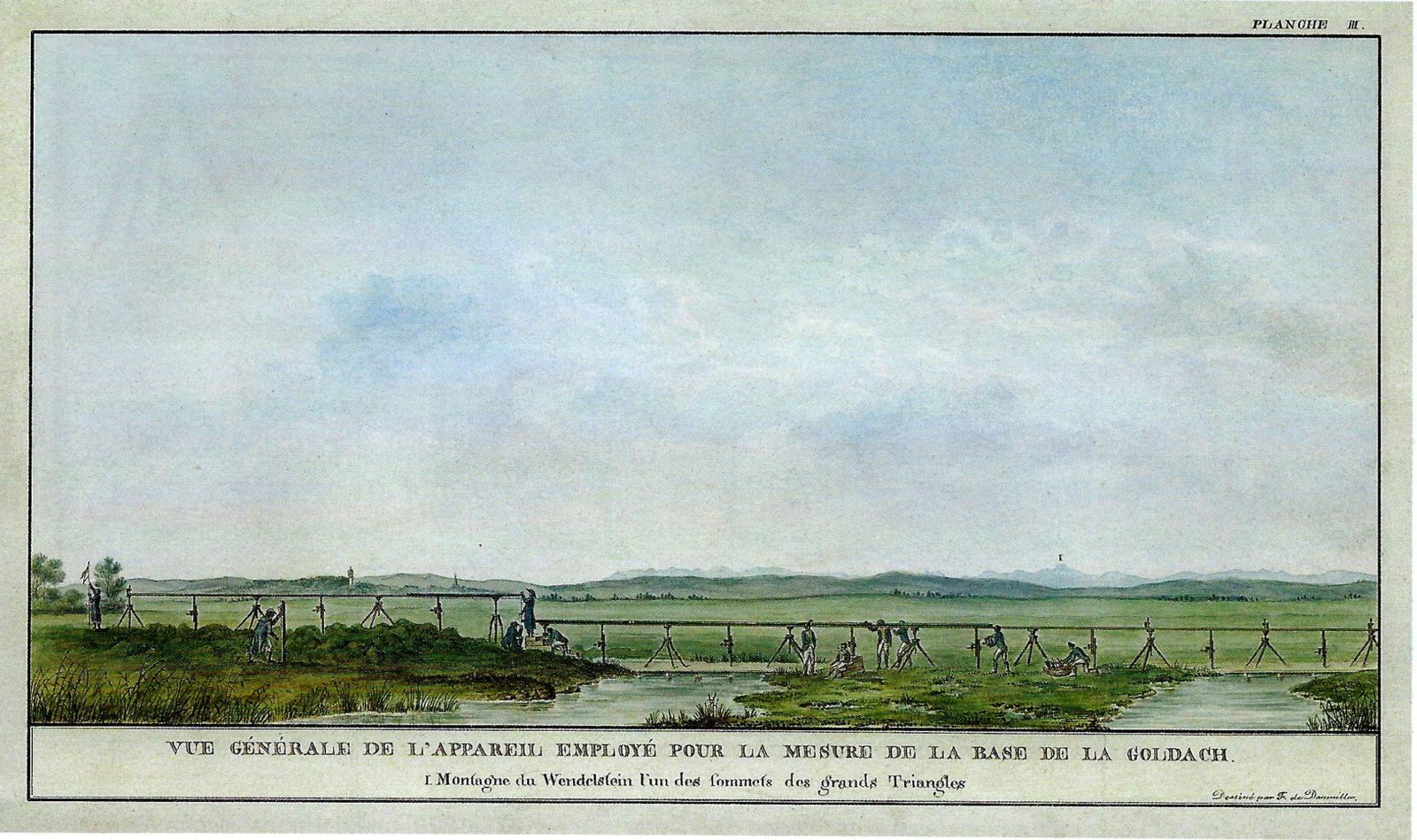

Exkurs: Die Vermessung Bayerns

Viele Gegebenheiten in der noch heute aktuellen Adressierung, wie zum Beispiel die Einführung der straßenweisen Hausnummerierung – gültig auch für Ismaning – verdanken wir unseren Nachbarn, den Franzosen. Auch die Vermessung Bayerns ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Bayern und Frankreich.

Bildergalerie

Ansprechpartner

Gemeindearchiv Ismaning

Schloßstraße 2

85737 Ismaning

Telefon: +49 89 960900–154

E-Mail: gemeindearchiv@ismaning.de

Öffnungszeiten:

Bitte nehmen Sie vor Ihrem Besuch telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.

Montag von 8.00-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr

Dienstag bis Freitag von 8.00-12.00 Uhr

Schlossmuseum Ismaning

Schloßstraße 3a

85737 Ismaning

Telefon: +49 89 960900–153

E-Mail: schlossmuseum@ismaning.de

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag 14.30 – 17.00 Uhr

Sonntag 13.00 – 17.00 Uhr